高庆彪 中青报·中青网见习记者 赵小萱 记者 周伟 涌融优配

五一小长假的山西阳泉北站,站前广场挤满了踏青的游客与返乡的务工者。出租车司机崔师傅扫了眼导航地图上孤零零的“测石站”,皱了皱眉:“这地方在寿阳边界的山沟里,送完你,我空车回来得30块油钱。”

汽车驶过山路隧道,人群喧嚣如潮水般退去,窗外层叠的太行山崖扑入眼帘。去年秋天,从石家庄铁道大学硕士毕业来这里报到的刘云龙,这样形容自己当时的心情:“出阳泉北站又颠簸40分钟,越走心越凉。拖着行李箱站在太原南工务段测石线路车间门口时,感觉自己的研究生算是白读了。”

测石虽然荒凉,却有着上千年的历史。早在北宋时期,这个被称为“测石驿”的地方就见证着商旅马队踏过青石,还有战火中燃起狼烟烽火。百团大战时,范子侠将军的呐喊也曾在这里响彻。如今,古驿道的锁山扼水之势化为石太铁路的曲线盘桓——作为山西省第一条铁路,同时也是新中国第一条双线电气化铁路,已有百年历史。

车间书记杨永涛说,藏在太行山腹地的测石站,只是石太铁路这条穿山越涧的“铁链”上的一小环,虽不起眼,却是“西煤东运”大动脉的咽喉要道——自从有铁路开始,这里就一直有人驻守,如今日近百列载煤列车在此呼啸而过,每年有4000万吨煤炭从这里通过。在这段阳泉与寿阳交界的铁路线上,测石线路车间管辖的88条曲线蜿蜒盘踞涌融优配,其中57条半径不足450米。因为曲线多、换轨多、病害多、位置偏,这里被铁路人称为“三多一偏”,是百年石太线上最难啃的“硬骨头”之一。

刘云龙报到的时候,工区正在改造,拆了一半的宿舍楼裸露着砖墙,院外堆满建材碎渣。“当时的景象憋得我说不出话来,特别想出去转一转。走出车间大门50多米,站在那儿心里越来越不舒服,当时觉得这地方离家远不说,还藏在山沟沟里。”望着连绵荒山,对着手机那头的父母倾诉,刘云龙积压着的落差感终于爆发,泪水模糊了视线。路过的老职工拍了拍刘云龙的肩,但善意的话语并没有抵消他那一刻内心失落的汹涌。

这一幕杨永涛看在眼里。后来的日子里,杨永涛便找机会和刘云龙拉家常般地聊就业环境和职业发展,又去找了车间副主任秦其伟:“去和他聊聊,你俩是校友,能说到一块儿,你说的话他会更能接受一点。”当天,秦其伟找到刘云龙:“你仔细想,现在乱只是暂时的,等新楼盖好了就好了,对吧?工作也是一样的,不管是深山小站还是城市里工作,扛的都是同一个担子,人人都是不可或缺的一颗‘螺丝钉’,得相信会越来越好,对吧……”

50岁的老职工余建祥也说,20世纪90年代的时候,自己扛着工务“三大件”(洋镐、耙镐、钢擦)走到了这里,一直干到现在,“以前我们住的是排房,2017年左右修的这小二楼,你看没几年现在工区楼又开始翻新了,真是眼看着条件越来越好了”。

在测石线路车间旁,有一座因形似草帽而得名的山——草帽山。站在草帽山重建的碉堡基座旁,余建祥指着砖石裸露的根基说:“原来这碉堡打仗打的基本上就没了,剩下个根基,后来重建了现在这个。”山腰处的一个玻璃盖板下,展示着一枚当年由村民种树时挖出来的日军遗留未炸的毒气弹。1940年8月24日夜,范子侠率部强攻此处涌融优配,中毒后仍嘶吼“夺山”,最终用炸药包炸毁日军碉堡。

2025年元旦前,杨永涛像往年一样,带着刘云龙等一批新加入的青工登上狼峪村红色教育基地。站在范子侠将军雕像前,刘云龙和同事们高喊:“我前进,你们跟着我;我停止,你们推动我;我后退,你们枪毙我。”那一刻,山风似乎卷着1940年的硝烟扑面而来。

“看到那些先辈们当时都挺难的,再想想自身的工作,觉得毕竟刚从学校踏入社会,其实每个人都是一样的,得坚持下来。”刘云龙坦言。

如今,山顶碉堡残基旁立着一面3米高的国旗,在猎猎山风下激烈鼓荡,玻璃展柜内陈列着日军防毒面具残片和八路军缴获的军刀。山脚下,石太线重载煤列呼啸而过,碾过范子侠炸毁的桑掌桥旧址,无声诉说着从血火鏖战到能源动脉的沧桑巨变。

又是寻常的一个夜班,天边逐渐泛起鱼肚白,下班的晨雾中,刚结束施工后的工友们拖着疲惫的步伐下山。路过山脚小饭店,刘云龙和伙伴们总要逗弄店主家的小狗。笑声惊起一群山雀,扑棱棱飞向远处的狼峪抗战英烈纪念碑。碑身轮廓在晨雾中若隐若现,如同沉默的见证者。刘云龙说:“我已经想好了,就留在这里好好干,未来自己买个二手车,从车间开车去阳泉北站再坐高铁回家,这样一周也能回3次家呢。”

如今的机械化设备让工作效率翻了倍,“但是石太线最主要的一个就是铁轨的侧磨比较难弄,到现在也是侧磨比较严重。”余建祥说。

秦其伟指着被换下来的侧磨钢轨:“我们这边是曲线多,很多还是小半径曲线,火车拐弯的时候,轮子总不可避免蹭钢轨,磨耗就厉害。比方说钢轨头部原来是70毫米宽,慢慢可能就被磨去三分之一了,这个东西它只能是换。”

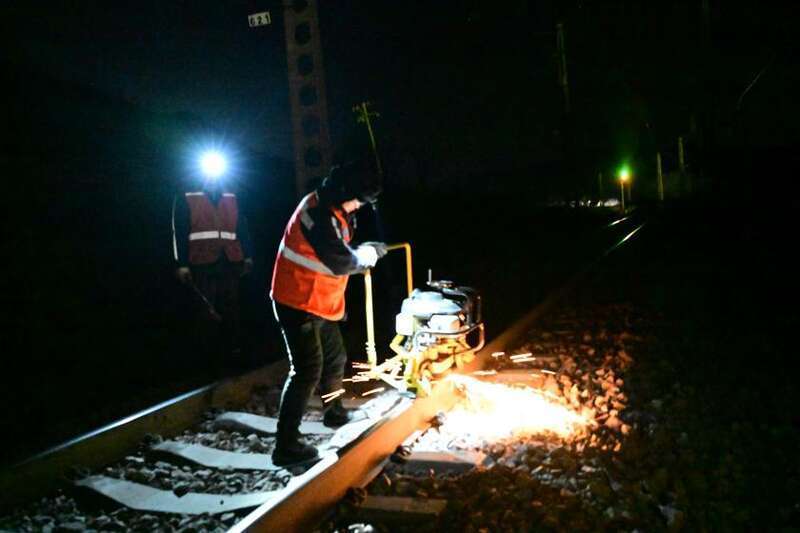

为改善钢轨侧磨的顽疾,今年3月“集中修”(铁路部门在特定时间段内集中资源进行大规模设备检修和维护的专项工作)期间,测石线路车间又开始更换新的长轨,工友们在寒夜的山风中呵着气,紧张有序地进行钢轨焊接、打磨,线路和道岔的捣固工作。4月,10公里崭新的铁路线如“脱胎换骨”。工作已经渐入佳境的刘云龙,拿着准直仪仔细测量钢轨上的数据:“之前的旧轨的一些标签,磨损得看不清了,每次都还要看看这儿看看那儿才能找到。现在新轨的标志都很清楚,节省不少事儿。”

随着老职工退休潮来临,35岁以下青年职工如今已占测石线路车间六成。10公里新轨更换工程背后,车间里一支由15名青年组成的突击队也成立起来,平均年龄26岁,最年轻的仅24岁。他们中既有院校毕业生,也有退役军人,共同扛起全线70%的换轨任务。

“现在我们这刚来的后生,有的00后确实是不错,我也想了,能行的话,我把我的经验能传授的都传授去。”余建祥说。

在测石线路车间,有15个像刘云龙一样的青年线路工担当石太线的线路维修工作。他们深夜换轨的山沟,曾是烽火连天的战场;手中的检修记录,正与《平定州志》中的驿站名册遥相呼应。从测石村的“折石”传说到如今的“西煤东运”国家重要的能源战略,这片土地见证了从驿站马蹄到列车飞驰的文明跃迁。

山脚下,列车正蜿蜒驶过,车轮与轨道的摩擦声,仿佛激荡着这个地方千百年来未曾褪色的奋斗精神。

来源:中国青年报客户端涌融优配

广盛网提示:文章来自网络,不代表本站观点。